Potenziale der Solarenergie in NRW

Photovoltaik auf Dachflächen (Stand 2018)

- Hinweis: Die hier dargestellten Potenziale werden derzeit überarbeitet und voraussichtlich im Frühling 2025 hier präsentiert.-

Für die Berechnung der Photovoltaik-Potenziale auf Dachflächen wurden im Jahr 2018 alle Dachflächen als Potenzial angenommen, die ein Solarenergiepotenzial von 650 Kilowattstunden pro Kilowattpeak (Strahlungsenergie von ca. 814 kWh/(m²a)) und mehr aufweisen und weniger als 20 Prozent verschattet sind. Zudem waren geneigte Dachflächen mindestens sieben und Flachdächer mindestens 17,5 Quadratmeter groß. Die Erträge wurden mit einem Wirkungsgrad von 17 % berechnet.

Insgesamt können nach den Ergebnissen aus dem Jahr 2018 auf nordrhein-westfälischen Dachflächen – angenommen es würden keine Solarthermiemodule montiert werden – 482 Quadratkilometer Kollektorfläche für Photovoltaik installiert werden. Diese würden jährlich theoretisch eine Strommenge von 68 Terawattstunden erzeugen können (Tabelle 1). Ende 2022 produzierten die nordrhein-westfälischen Dachflächen-Solaranlagen davon 10,7 %.

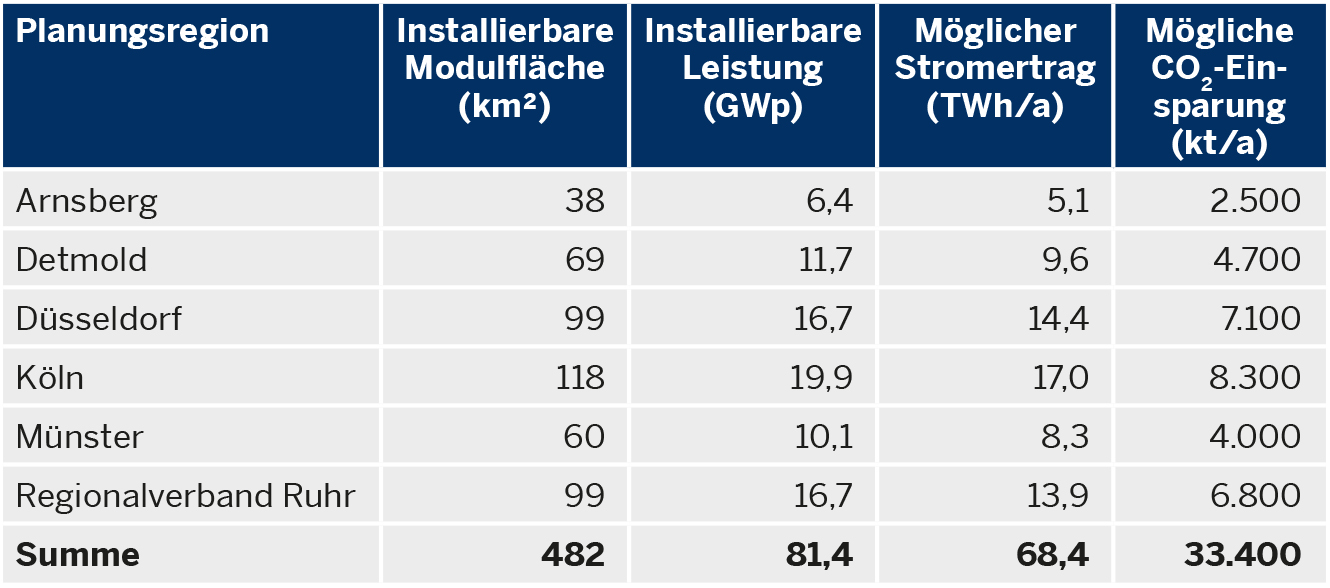

Tabelle 1: Photovoltaik-Potenzial auf Dachflächen in den Planungsregionen NRWs und für gesamt NRW (gerundet) im Jahr 2018.

Tabelle 1 zeigt, dass der Schwerpunkt der Photovoltaik-Potenziale mit 17 Terawattstunden potenziellem Stromertrag in der Planungsregion Köln liegt, gefolgt von der Planungsregion Düsseldorf und dem Regionalverband Ruhr (14,4 beziehungsweise 13,9 Terawattstunden). Alle drei Planungsregionen zeichnen sich durch eine hohe Siedlungsdichte und damit eine große Anzahl an Dachflächen aus. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Stromsparpotenziale auf Kreisebene.

Abbildung 1: Photovoltaik-Strompotenzial auf Dachflächen pro Kreis in Gigawattstunden pro Jahr

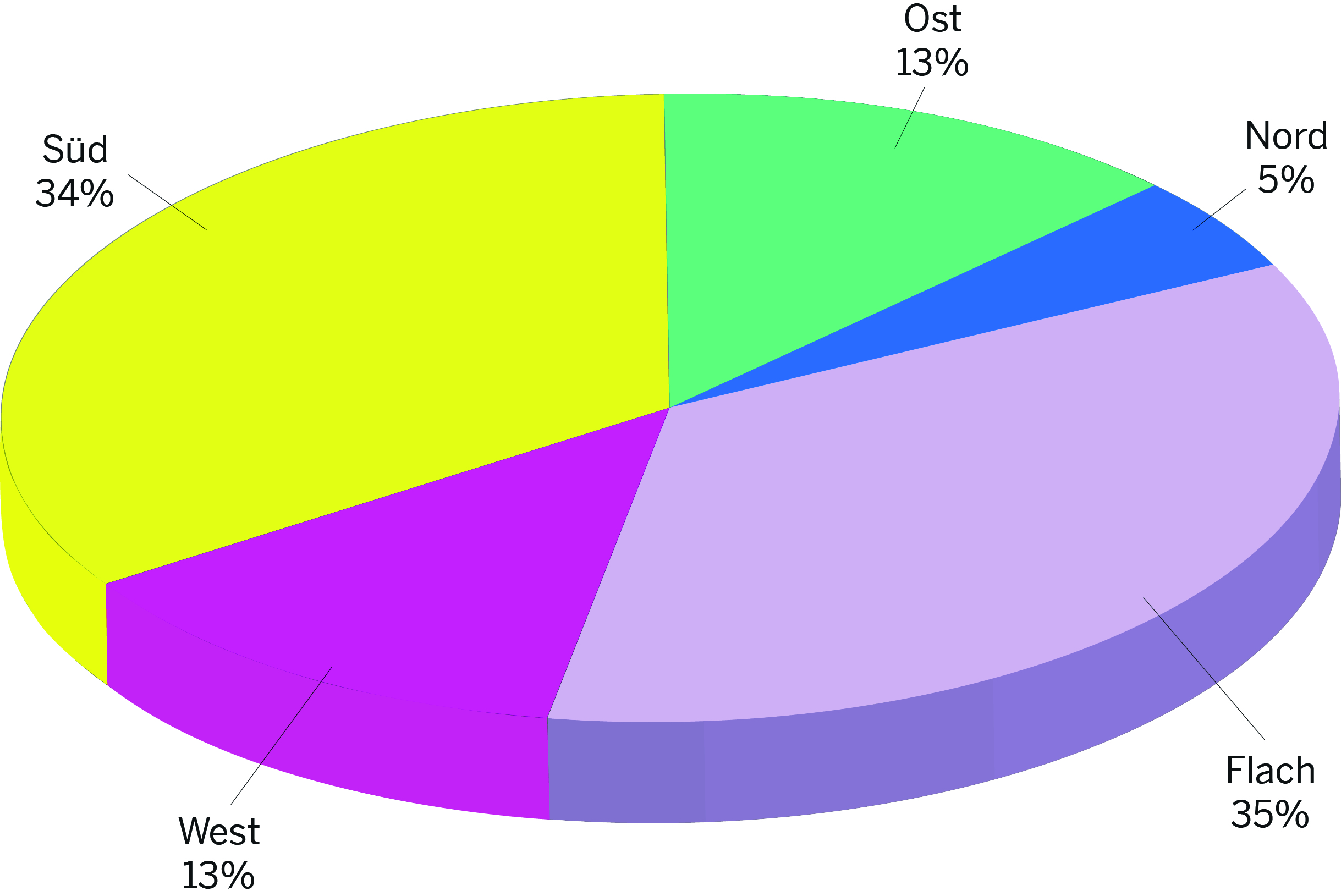

In Abbildung 2 ist der Anteil nach Ausrichtung der Dachflächen am möglichen Photovoltaik-Stromertrag dargestellt. Es ist zu sehen, dass auf Süd-ausgerichteten Dachflächen sowie auf Flachdächern, bei denen die Module aufgeständert werden, die höchsten Stromerträge produziert werden könnten. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass hier die meisten Flächen von den Einstrahlungsverhältnissen her geeignet sind. Aber auch die Ost- und Westdächer bieten eine große geeignete Fläche; ein Anteil von 26 Prozent am potenziellen Stromertrag ist hier möglich. Vereinzelt sind mit der heutigen Technik auch nach Norden ausgerichtete Flächen noch nutzbar - diese machen einen Anteil von fünf Prozent an der potenziell produzierbaren Strommenge aus.

Abbildung 2: Anteile des möglichen Stromertrags nach Ausrichtung der Dachflächen.

In der Praxis ist davon auszugehen, dass nicht alle potenziellen Dachflächen für die Photovoltaik vollständig mobilisiert werden. Gründe dafür können verschieden sein, wie zum Beispiel fehlende Finanzierungsbereitschaft, Denkmalschutz oder die Bausubstanz. Dennoch bieten diese riesigen Dachflächenpotenziale enorme Möglichkeiten, den aktuellen Anteil der Photovoltaik an der Stromversorgung NRWs von 5,9 Prozent (Ende 2022) deutlich auszubauen.

Solarthermie auf Dachflächen (Stand 2018)

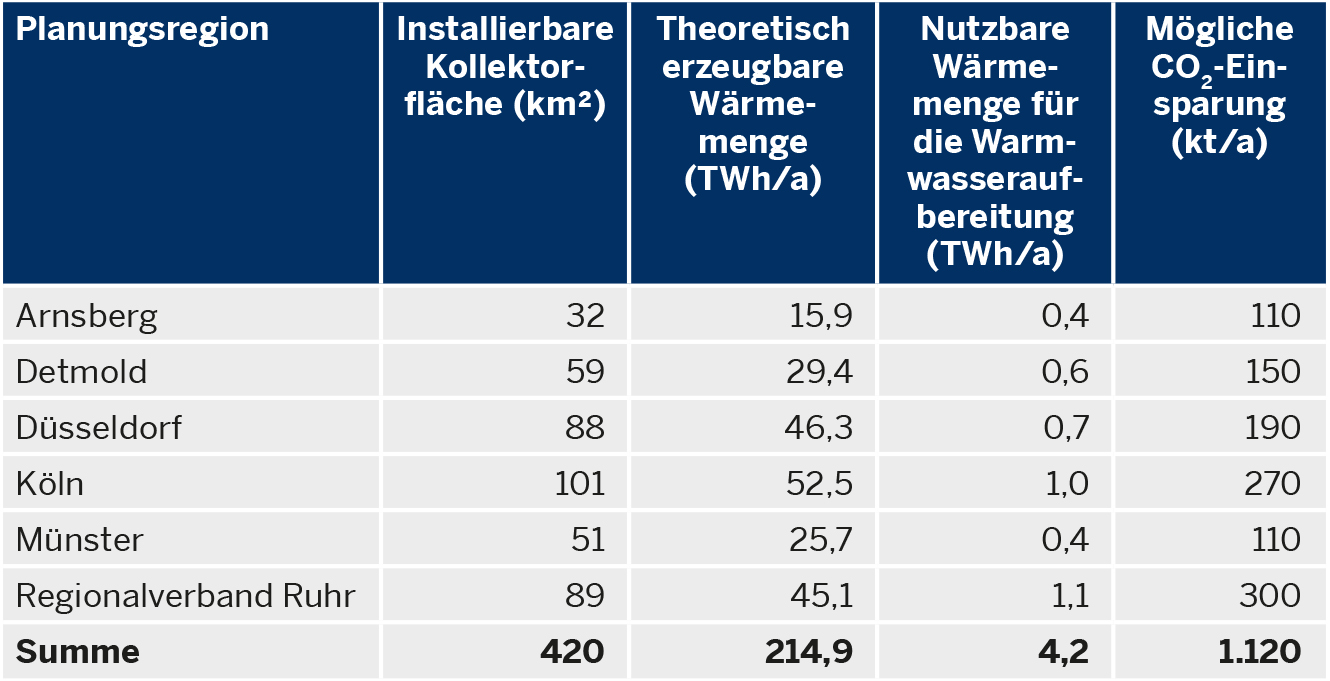

Insgesamt können auf nordrhein-westfälischen Dachflächen – angenommen es würden keine Photovoltaikmodule montiert werden – 420 Quadratkilometer Kollektorfläche für Solarthermie installiert werden. Diese würden jährlich theoretisch eine Wärmemenge von fast 215 Terawattstunden erzeugen können (Tabelle 4).

Die Solarthermie-Potenziale müssen aber anders als die Photovoltaik-Potenziale interpretiert werden. Wärme wird nur dort sinnvoll produziert, wo sie auch abgenommen werden kann. Insgesamt beträgt der Warmwasserbedarf der Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen 14,3 Terawattstunden pro Jahr. Daher ist es nicht sinnvoll, die gesamte potenzielle Fläche mit thermischen Kollektoren zu belegen. Da Solarthermieanlagen in der Regel so ausgelegt werden, dass sie 60 Prozent des Warmwasserbedarfs im Jahr abdecken können, würden Solarthermieanlagen theoretisch 8,6 Terawattstunden pro Jahr decken. Die gebäudescharfe Analyse hat gezeigt, dass dies tatsächlich mit 8,5 Terawattstunden fast vollständig möglich wäre. Unter der weiteren Annahme, dass nur 50 Prozent der Haushalte in Nordrhein-Westfalen eine Zentralheizung besitzen und damit für die Nutzung von Solarthermie infrage kommen, liegt die potenziell deckbare Wärmemenge bei der Warmwasseraufbereitung bei etwa 4,2 Terawattstunden pro Jahr.

Insgesamt sind wahrscheinlich demnach lediglich knapp zwei Prozent der theoretisch erzeugbaren Wärmemenge aus Solarthermie tatsächlich in Haushalten von Nordrhein-Westfalen für die Warmwasseraufbereitung nutzbar. Das Kohlendioxid-Einsparpotenzial liegt damit bei etwa 1.120 Kilotonnen pro Jahr.

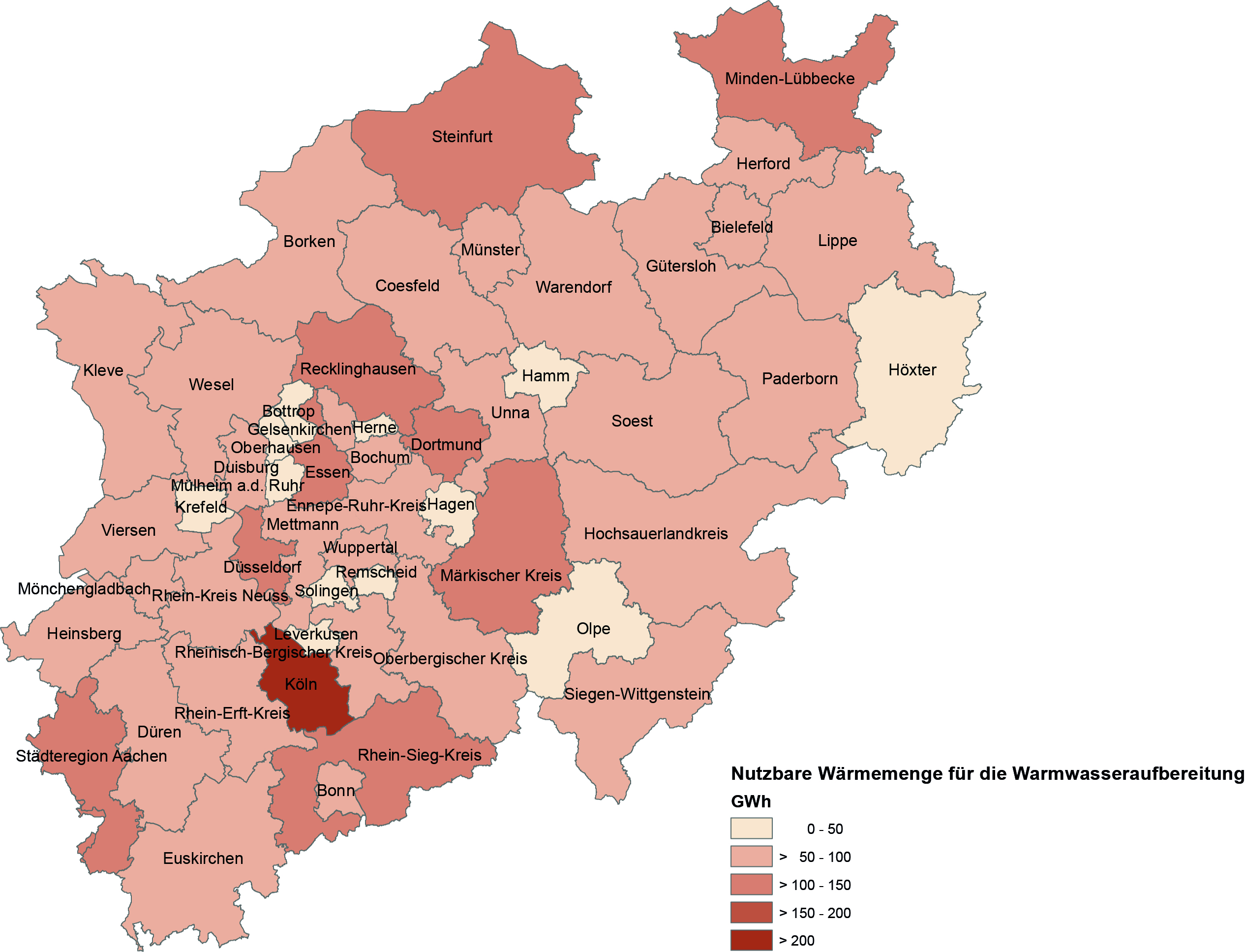

Der Schwerpunkt der Potenziale liegt im Regionalverband Ruhr, gefolgt von der Planungsregion Köln. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Verteilung der nutzbaren Solarthermiepotenziale auf Kreisebene.

Tabelle 4: Solarthermie-Potenzial in den Planungsregionen NRWs und für gesamt NRW (gerundet).

Abbildung 3: Solarthermiepotenzial für die Warmwasserbereitung je Kreis in Gigawattstunden pro Jahr.

Neben der Nutzung der Solarthermiepotenziale für die Warmwasseraufbereitung ist zudem die Nutzung bei der Heizungsunterstützung möglich. Da eine Potenzialberechnung nur auf Basis sehr vieler Annahmen möglich und das Ergebnis daher kaum belastbar und aussagekräftig wäre, wurde an dieser Stelle darauf verzichtet.

Tragen Sie sich hier in unseren Energieatlas-Newsletter ein!

Mit dem Energieatlas-Newsletter werden Sie immer über Neuerungen und Datenaktualisierungen im Energieatlas und Solarkataster informiert.